交流回顧-【自然醫學】芳香穴療實作:氣與香的交融之道

- 日期:

本次由 許琪英芳療師 主講的《生活問題 × 穴位芳療實作》課程,結合了 中醫課程 理論與自然醫學實作,帶領學員深入認識「芳香穴療(Aroma Acupoint Therapy, AAT)」的應用。這項技術融合 中醫經絡學、氣的運行理論 與 芳香療法能量學,透過香氣與穴位的協同作用,達到身心平衡與自我療癒的目的。

一、氣的三大軸線:升降、散聚與循環

人體的氣運行有三種主要軸線——「升降、散聚、循環」,負責調節陰陽流動、外邪侵入與內氣平衡。

課程中指出,十四條經脈皆依循此原理運行,不同穴位各有其能量導向:

- 合谷(LI-4):氣向外發散,適用於緩解壓力與頭面部不適。

- 氣海(CV-6):聚氣之穴,能調理元氣、增強活力。

- 足三里(ST-36):氣血循環樞紐,有助於消化、增強免疫與氣血調理。

這些經典穴位的應用,體現中醫「氣行則血行」的核心理念,也是中醫證照與自然醫學專業課程中不可或缺的基礎知識。

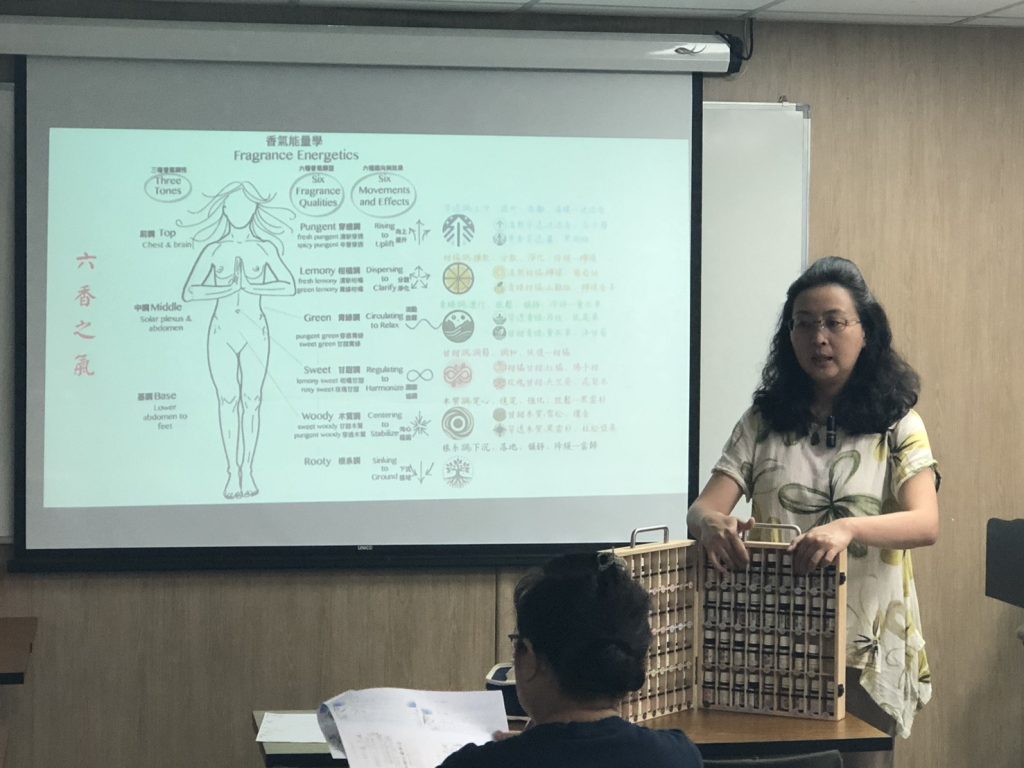

二、五行香氣能量與精油應用

課程中講解了不同香氣調性與五行能量的對應關係,讓學員理解如何依個人狀態選擇合適精油:

- 穿透調(迷迭香):上升激勵,提振氣機。

- 柑橘調(檸檬):清新散結,淨化心神。

- 青綠調(薰衣草):清涼放鬆,安撫焦慮。

- 木質調(黑雲杉):沉穩鎮靜,強化根基。

- 根系調(當歸):下沉安神,助穩定氣血。

精油依溫度屬性分為「溫、熱、中、涼、寒」五類,搭配氣運方向使用,能協助身體回歸陰陽平衡,達到「內氣調、外香順」的雙重療癒效果。

三、身體反射區與實作體驗

在實作階段,老師帶領學員進行五大反射區芳療操作:

- 胸部區(呼吸系統):使用白千層、乳香促進氣流與放鬆。

- 上腹區(太陽神經叢):調整壓力與代謝。

- 中腹區(消化系統):以甜茴香、薑改善氣滯與腸胃不適。

- 下腹區(骨盆生殖系統):薑與玫瑰促進氣血循環與情緒安定。

- 薦骨區(泌尿系統):藉岩蘭草或廣藿香穩定下焦能量。

透過香氣與穴位的結合,學員實際感受到能量流動與身心變化,體驗中醫芳療「由內而外」的整體調理。

四、課程總結

本次自然醫學交流課程讓學員深刻體驗 中醫芳香療法 的整合魅力。從經絡氣血的理論,到芳香能量的實作,每一步都呼應「自我療癒」與「氣香相生」的概念。

這堂課不僅是一次體驗課,更是對 中醫課程 理論與 中醫證照 實務應用的深化延伸,為學員開啟更全面的健康管理與身心平衡之路。