交流回顧-自然醫學實務交流:耳穴療法的歷史與應用

- 日期:

本次自然醫學實務交流,由林澤羲老師帶領,主題聚焦在「耳穴療法」的起源、發展脈絡與基礎概念,帶領學員從中醫典籍到現代自然醫學的觀點,重新認識耳朵與全身健康之間的關聯。

一、從古籍出發:耳與臟腑的對應關係

老師首先回顧耳穴在中醫史上的發展。《黃帝內經》就已提出「耳者宗脈之所聚」,說明耳與臟腑、經絡有密切連結;東漢《中藏經》、唐代孫思邈《千金要方》《千金翼方》、明代楊繼洲《針灸大成》中,也都留下了耳部診察與刺激的相關記載,包含耳部位置、反應點與對應症狀,顯示耳穴早已是傳統醫學體系中的重要一環。

近代民間常見的耳燭、耳油煙等耳部保健方式,也反映出古人早已注意到「從耳入手」調理身體的可能性,只是形式與安全性,隨時代與技術而不斷演變。

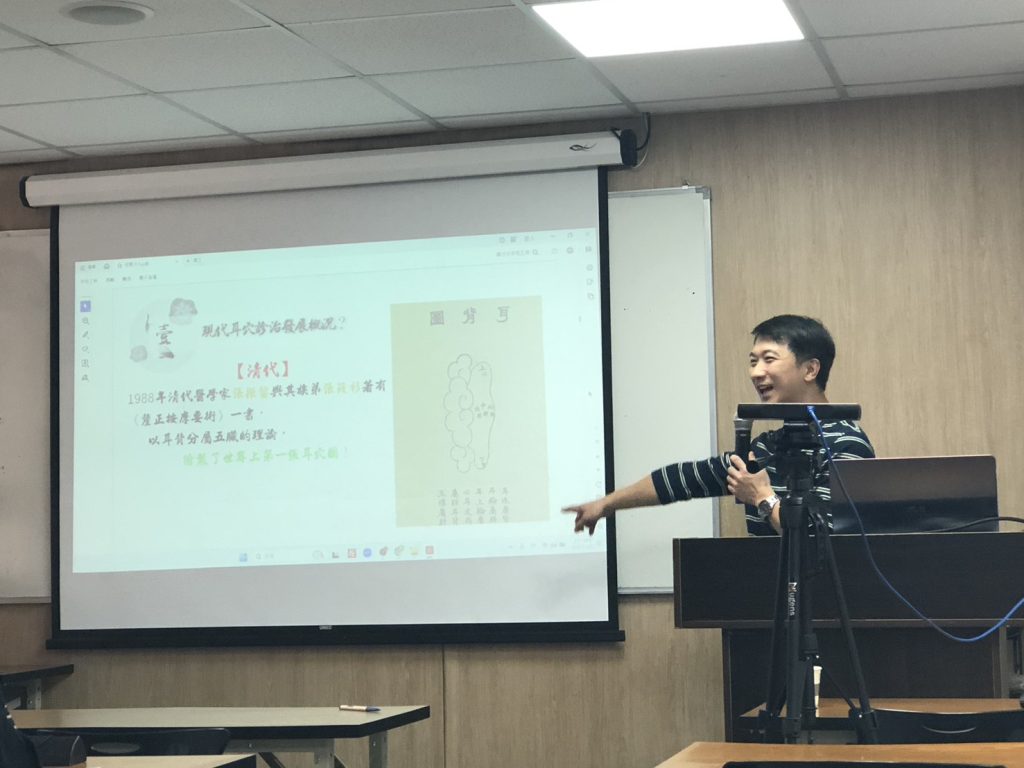

二、20 世紀西方研究:倒胎位耳穴圖的提出

在西方,耳穴療法於 20 世紀開始受到重視。林老師介紹了關鍵人物——法國醫師 Paul Nogier。

1950 年,Nogier 從中國民間的「燃灼耳部」技術得到啟發,進一步系統觀察耳廓與身體器官之間的關係,提出著名的「倒胎位耳穴圖」:將耳朵視為一個倒置的胎兒,全身器官在耳廓上皆有相對應的反射區。

1957 年,他在德國針灸醫學會正式發表相關研究,引發國際針灸與自然醫學領域的廣泛關注。之後,中國學者于爾凱在 1958 年翻譯其著作,耳穴理論因而被引介回華語世界,也促進了中國對耳穴學的再發展與再詮釋。

三、耳穴療法的基本概念與應用方向

在概念層面,耳穴療法被視為一種「透過耳廓反射區來觀察與調理身體狀態」的自然醫學方法。課程中,林老師說明幾個重要觀點:

- 耳廓可視為全身縮影,對應各臟腑與組織反射區

- 透過觀察耳朵顏色、形態、敏感點,可作為身體狀態的參考指標之一

- 運用按壓、貼壓等非侵入性方式,可作為日常保健與輔助調理工具

老師也特別提醒,耳穴療法在自然醫學中,較適合用於「體質觀察」、「生活型態調整參考」與「保健輔助」,並不取代正規醫療的檢查與治療。若有重大或持續性不適,仍應尋求專業醫師評估。

四、從理論到實務:建立自然醫學的整體視角

透過本次交流,學員不只認識了耳穴療法的歷史背景,也理解了東西方如何在不同時空中,從各自的醫學體系出發,走向類似的「全身對應」概念。

課程最後,老師鼓勵大家:

在實務上運用耳穴概念時,應結合生活作息、飲食調整與壓力管理,從整體觀出發,逐步建立屬於自己的自然醫學保健觀點,而非將任何單一技術視為萬靈丹。